Communicate

Alumni Stories

Alumni Stories

兩代數學人對談

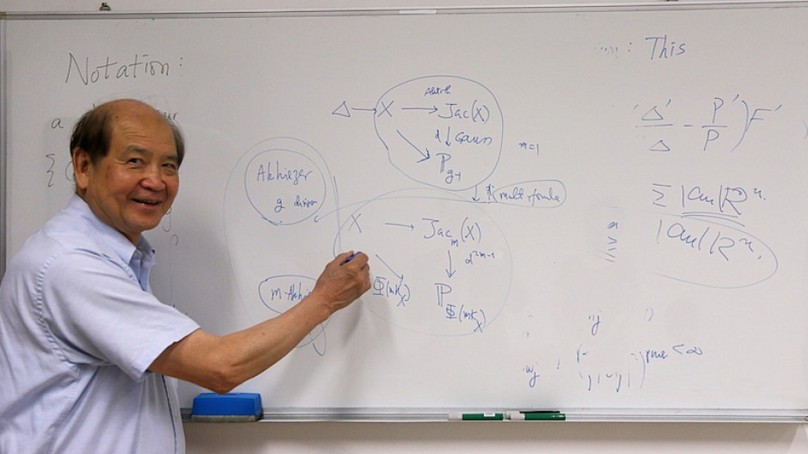

Professor Siu Yum-tong

蕭蔭堂 BA 1963

上篇 — 思維能力重於運算技巧

(內容來自2015年8月1日灼見名家專訪 )

編按:2015年7月27日,正於美國普林斯頓大學主修數學的香港學生盧安迪,在香港大學訪問當代數學大師蕭蔭堂教授。蕭教授為哈佛大學數學教授,早年獲普林斯頓大學博士學位。兩人雖生於不同年代,但同樣醉心數學,是次訪談是兩代數學研究者的對話。

撰文:盧安迪

蕭蔭堂教授是當今最傑出的華裔數學家之一。他獲香港大學學士學位、明尼蘇達大學碩士學位、普林斯頓大學博士學位,現為哈佛大學數學教授。蕭教授的研究領域包括

分析、微分幾何、代數幾何,曾三度獲邀於國際數學家大會(1978、1983、2002)發表演說,並曾獲美國數學會頒發 Stefan Bergman Prize。

蕭教授的博士導師為 Robert C. Gunning 教授,筆者就讀普林斯頓大學一年級時亦為 Gunning 教授的學生(他現已80多歲)。當筆者跟 Gunning 教授提起蕭教授,Gunning 教授馬上指出,蕭教授是極少數在哈佛、耶魯、史丹福三間學府都做過正教授的數學大師!

蕭:蕭蔭堂教授

盧:盧安迪

盧:您當初是如何找到 Gunning 教授當博士導師的?

蕭:我在明尼蘇達大學讀碩士時,師從 Calabi 教授,他對我影響很深。你或許也聽說過他。(盧:是啊!他跟丘成桐教授合作提出了「卡拉比—丘流形」。) Calabi 教授一生沒有太好的教席,最好也只是去到賓州大學,我的教席都比他好。因為他的研究實在領先時代很多,別人都不知道他在說什麼,所以一直懷才不遇。當我上 Calabi 教授課的時候,我是班上唯一的學生。上完一堂後,他便請我去他家吃飯,他是一個很有人情味的人。

當普林斯頓錄取了我後,我就選導師的事情問 Calabi 教授的意見。他說普林斯頓教授的學問全都登堂入室,但其中 Milnor 和 Gunning 最好人(按:John Milnor 後來拿了數學界最高殊榮——菲爾茲獎)。但那年 Milnor 剛好休假,最後我便跟了 Gunning 教授。

輾轉入讀普林斯頓

其實,當普林斯頓剛剛收我時,我聽說那裏很大競爭,很多人精神崩潰,就像最近過身的 John Nash,所以我便不想去普林斯頓了。當我告訴 Calabi 教授此事,他問:「那麼你想去哪裏?」我說:「我沒有申請其他地方啊。」「我不是問你申請哪裏,是問你想去哪裏。」「那麼⋯⋯我想去加州大學柏克萊分校,我有些朋友在那裏。」Calabi 教授聽罷,馬上打了個電話去柏克萊,打完電話後跟我說:「柏克萊收了你,還給你獎學金。」多年後我才知道,原來當時在柏克萊聽電話的是德高望重的陳省身教授,由他一錘定音。但最後我還是去了普林斯頓。

Gunning 教授很好人,很風趣,你也上過他的課吧?(盧:我一年級第一個數學課程就是他教的。)他常常在黑板上寫錯內容,我最初心想:這個老師怎麼如此「烏龍」?後來我發現他是故意做戲,引起學生的興趣,讓學生指出他的錯。

盧:原來如此!我就是最常指出他的錯的學生!

讀論文 學習大師思路

蕭:我在普林斯頓上了 Gunning 教授老師 Bochner 教授的研討班。Bochner 教授的研究博大精深,人們說他在每個範疇都數一數二。那個研討班是要我們輪流報告大師的論文,我花了很多心血準備,把論文的思路重新整理的一遍。豈料我講了不到幾分鐘,Bochner 教授便喊停:「不對不對,那個作者一定不是這樣說的!我是叫你報告他的論文,不是叫你重組!就像別人叫你彈貝多芬,不是叫你把貝多芬的歌重寫一遍!」

Bochner 教授接着解釋,大師的論述雖然未必適合我當時的背景,但我們就是要通過理解大師的論述,學習他的思維。我重組論文的一番心血付諸東流,頓感有點沮喪,事後 Gunning 教授走過來鼓勵我:"Great presentation!" 雖然他平時像一個英國紳士,但讚人時卻像美國人那麼慷慨。

盧:我注意到,哈佛、普林斯頓等美國頂級大學的數學課程十分抽象和概括(general),例如一教積分(integration)便直接跳到 n 維的情況,不太理會具體計算。另一方面,我見過一些香港的大學的筆記,有很多一維積分的運算習題。

運算訓練捨本逐末

蕭:因為香港的教育是以考試為本位,要用很難的運算題目來篩選學生。香港、中國大陸和台灣都花很多時間訓練這些技術性的運算,算得很快,但這跟概念理解、智力發展和學術研究沒有大關係。運算並非重要的學問,尤其是現在的運算可用機器幫忙。

我聽過一個很有道理的說法:現在有機器輔助運算,我們學運算還要學到什麼程度呢?就是要學到如果在機器上按錯一個鍵,出了錯的答案,你能意識到答案是錯的。其實這可能比直接運算更難,因為你沒有經過自己運算,就要對答案有個基本的概念,能判斷答案的對錯。

概念比什麼都重要。例如在微積分中,ε-δ 的分析是最重要的,但很多學校都沒有強調要明白這些邏輯概念。即使不是學數學,也很值得明白 ε-δ 的道理,因為它用有限的步驟描述了無限的過程,是人類思想一個很重要的轉捩點。

但很多時候,學校還是比拼運算能力的場所,誰算得快誰就贏。我有一名朋友,曾嘗試在公開試中引入 ε-δ 的元素,例如:「已知:如果 |x– x0| < δ,則保證 |f(x)– f(x0)| < ε(其中 f 為某連續函數,ε 為某正實數)。以下五個正實數中,那個是δ的可能值?」但他很快便發現,老師教學生的技巧是:你們不用明白什麼是 ε-δ,總之選最小的那個答案就一定對了!

盧:哈哈,我很同意,學數學最重要是學習其邏輯和基本思維。

思維比知識重要

蕭:是啊,有很多數學博士生,甚至數學本科畢業生,在金融業都很搶手。他們當然不是懂得很多金融知識,但數學訓練了他們的思維、分析的能力。僱主請人時,除了申請人已經有什麼知識外,更注重的是他學習並應用新的知識的能力。

盧:即使在學術界內,一些科目例如經濟學、計算機科學等,現在都愈來愈量化,所以這些科目的研究院都很喜歡錄取本科讀數學的學生。

蕭:是的,學問的量化是全球人類文化的趨勢。無論做什麼範疇,都需要根據數據作出決策。所以整個教育制度,除了專業知識外,思維和分析的能力十分重要。

盧:蕭教授,您對將來有興趣讀數學的同學有什麼忠告?

蕭:首先是要循序漸進。正如我剛才所說,香港的教育是以制度為本位,不是以學生的潛質為本位,所以學生的成績符合基本要求是很重要的。此外,也可多跟志同道合的同儕交流,多參加數學講座。美國有很多學術的夏令營,香港現在好像少了,如果能參加也是很有益處的。至於自己思考方面,則可嘗試把學到的知識重新整理一遍,用自己的方式寫出來。這樣一方面能促進自己的理解,也可增加興趣和成就感,鼓勵自己繼續努力。

有很多數學博士生,甚至數學本科畢業生,在金融業都很搶手。他們當然不是懂得很多金融知識,但數學訓練了他們的思維、分析的能力。